外国人技能実習生受入制度

外国人受入制度概要

日本経済が先進国の中において確固たる地位を築いた大きな理由は企業が「技術・技能・知識」を蓄積し様々なスキ ルアップの為の企業内研修の実施や作業現場における「OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)」を行ってきた成果であ ると言えます。

この様な状況下において、我が国が求められている国際貢献としては、開発途上国などに対しての技 術支援や技能開発、また様々な知識の伝達を行う「人材育成」であります。

その理念を達成する為に創設されました のが「外国人技能実習生受入制度」であり産業版「国際協力事業」として位置づけられております。

制度の意義

1990年に制度改正を行い、送り出し各国のニーズにあった汎用性の高い技術・技能の移転がスムーズに行える様 になり、

1993年に研修要件を充足した研修生に雇用関係の下で更に実践的な技術修得の機会を与えるようになり 「開発途上国への人材育成協力体制」が本格的にスタート致しました。

この主旨に賛同して頂ける日本の各企業が諸外国からの技能実習生を受入れ、職場で作業を行いながらの研修( OJT)を通じて日本の優れた技術・技能を開発途上国の若い研修

生に移転することにより帰国後、母国の産業振興に 寄与できる優秀な人材の育成を目的としております。

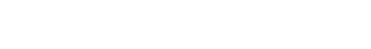

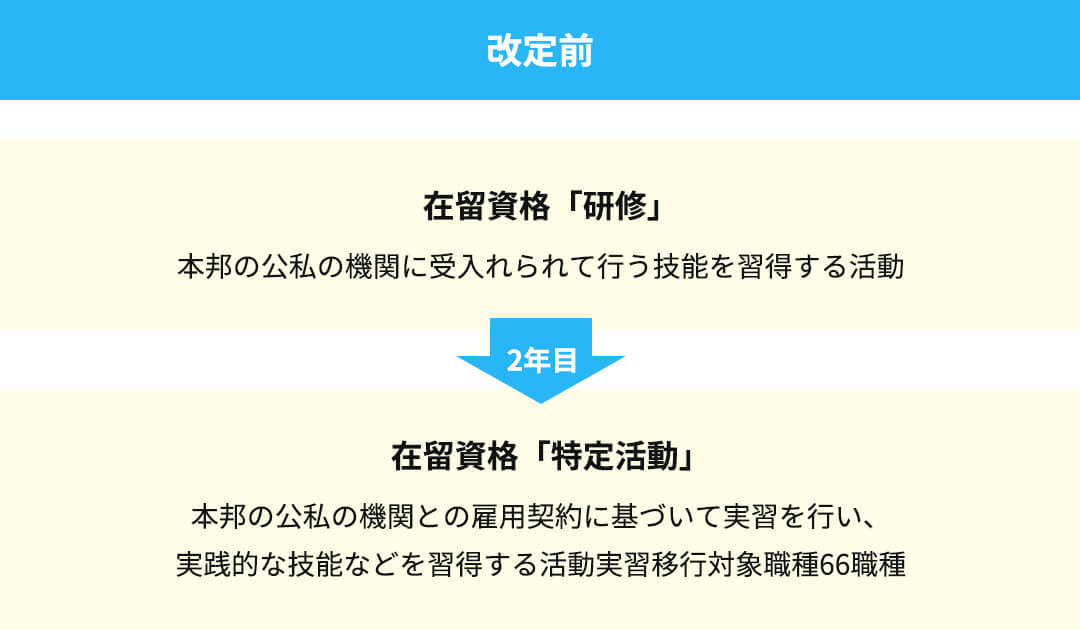

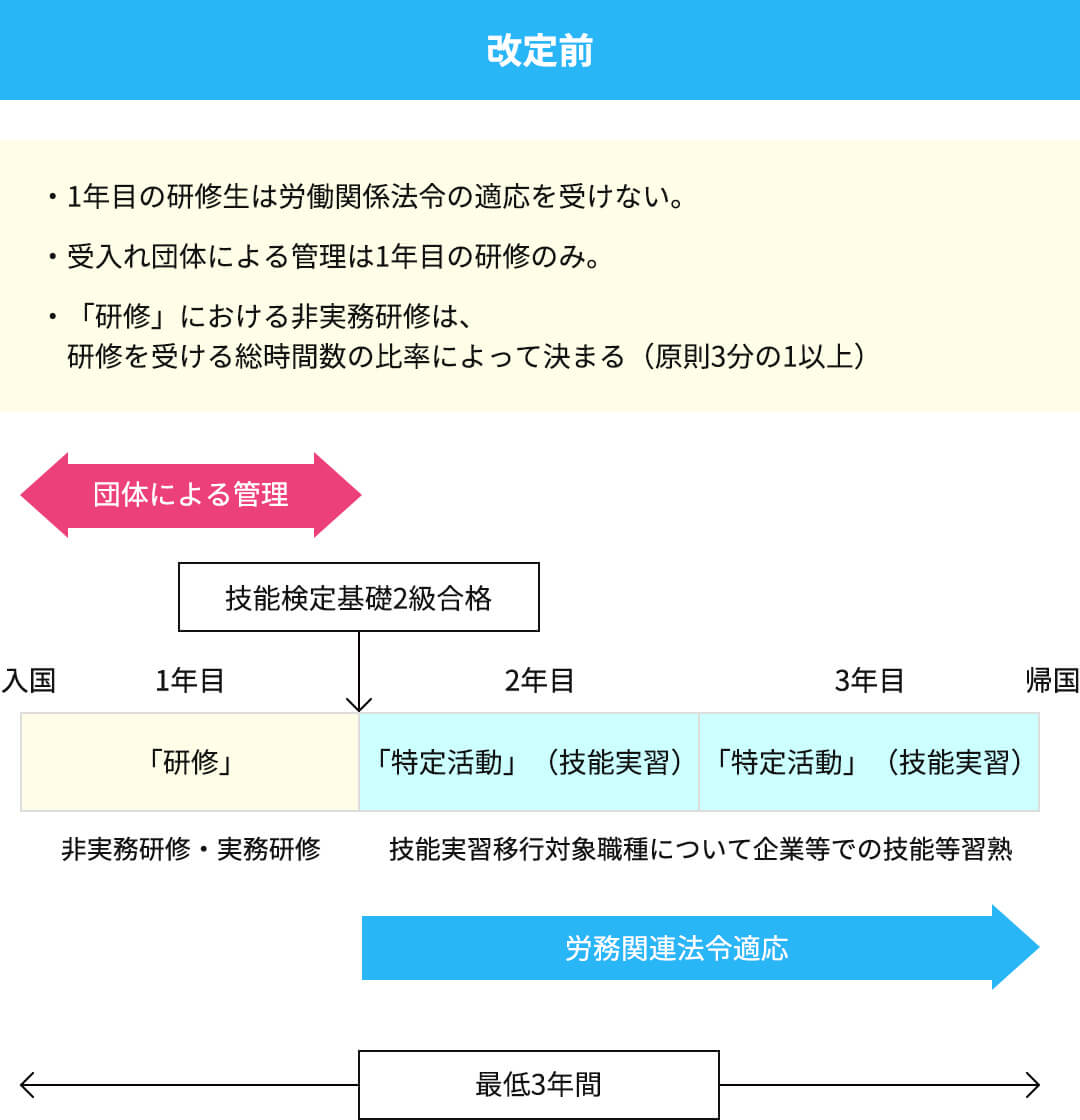

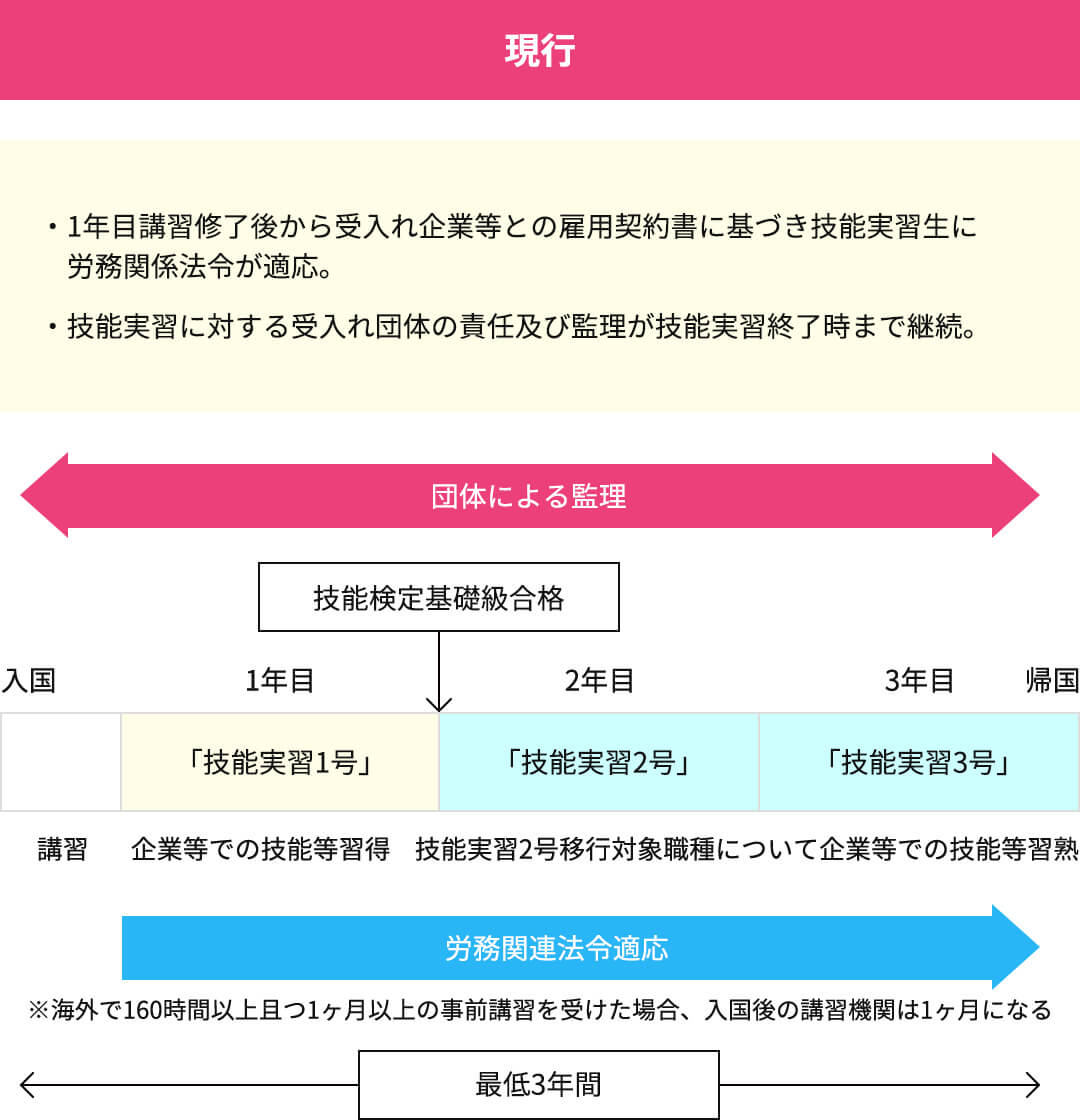

2010年7月から研修・実習制度改定の趣旨

技能実習制度は、我が国で開発され培われた技能・技術・知識の開発途上国等への移転等を目的として創設されたも のですが、研修生・技能実習生を受け入れている機関の一部

には、本来の目的を十分に理解せず実質的に低賃金労 働者として扱う等の問題が生じており、早急な対応が求められていました。 新しい技能実習制度では、技能実習生の法的

保護及びその法的地位の安定化を図るための様々な措置が講じられ ています。

技能実習生の要件

- 18歳以上で技能実習対象となる職種で現に働いている

- 技能実習期間終了後、母国にて復職保証されていること

- 技能実習制度の意義を理解し、技能実習意欲の高いこと

- 入国前に日本語教育を充分(160h以上)実施していること

- 中学校またはそれ以上の学校を卒業していること

- 健康で、治療の必要な持病(歯科治療等)を有していないこと

受入れ企業の要件

- 実習の内容が同一の単純作業・反復作業ではないこと

- 技能実習生の宿舎(1人当たり三畳目安)を確保する事とし、

冷暖房器具・寝具・シャワー設備及び自炊設備等があること - 技能実習指導員(5年以上の経験がある常用従業員)を置くこと

- 生活指導員を置くこと

- 外国人技能実習生受け入れ制度を遵守すること

技能実習生の人数枠

技能実習生の受け入れ人数は下記の通り上限数が定められています。

| 基本人数枠 | ||

|---|---|---|

| 実習実施者の常勤の職員の総数 | 技能実習生の人数(第1号 1年間) | 技能実習生の人数(第2号 2年間) |

| 301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 | 基本人数枠の2倍 |

| 201人~300人 | 15人 | |

| 101人~200人 | 10人 | |

| 51人~100人 | 6人 | |

| 41人~50人 | 5人 | |

| 31人~40人 | 4人 | |

| 30人以下 | 3人 | |

| 従業員数30人以下の受入れ枠例 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 1号(1年目) | 上限3人 | 1期生3人 | 2期生3人 | 3期生3人 |

| 2号(2年目) | 上限6人 | |||

| 2号(3年目) | 上限9人 | |||

| 優良基準適合 | ||

|---|---|---|

| 技能実習生の人数 | (第2号 2年間) | (第3号 2年間) |

| 常勤職員総数の 10分の1 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |

| 30人 | ||

| 20人 | ||

| 12人 | ||

| 10人 | ||

| 8人 | ||

| 6人 | ||

| 優良要件(受入れ2年目以降 ) | |

|---|---|

| 実習実施者 | 技能等を修得させる高い能力があり、第3号に係る技能実習 計画の認定を受けた実習実施者 |

| 監理団体 | 監査等を行う能力や体制が整っているとして、一般監理団体 事業許可の認定を受けた監理団体 |

| 実習生 | 技能検定3級相当の実技試験に合格した者 |

常勤職員数について

常勤の職員は、技能実習生を受け入れている実習実施者に継続的に雇用 されている職員

(いわゆる正社員をいいますが、正社員と同様の就業時間 で継続的に勤務している日給月給者を含む。)とされています。

勤務時間等待遇面からみた場合、次の点に鑑み、判断されます。

ア 所定労働日数が週5日以上、かつ、年間217日以上であって、かつ、週 所定労働時間が30時間以上であること。

イ 入社後6か月間継続勤務して、全労働日の8割以上出勤した場合、10日 以上の年次有給休暇が付与されること。

ウ 雇用保険の被保険者であり、かつ、一週間の所定労働時間が30時間で あること。